12/19 「魂炸裂♥ハピエン・メリバ創作BLコンテスト」結果発表!

BLニュースは標準ブラウザ非対応となりました。Google Chromeなど別のブラウザからご覧ください。

2025/11/07 16:00

あらすじ

シスは、白蛇の魔物のルウルウに森で拾われた子だ。

恋人ができるたびに別れに泣くルウルウを不憫に思いながら、いつか彼の恋が成就することをシスは願っていた。

そんなある日、二人の家にルウルウの新しい恋人、ロウがやってくる。

ロウはルウルウと別れることもなく、三人は穏やかな同居生活を送る。

しかしある日、ロウが病に倒れた。

死が迫る中、別れに怯えるルウルウを見ていたシスはある決意をするが、その方法は決して誰にも言えないもので――そして、彼らの抱える秘密が明らかになる。

※こちらの作品は性描写がございます※

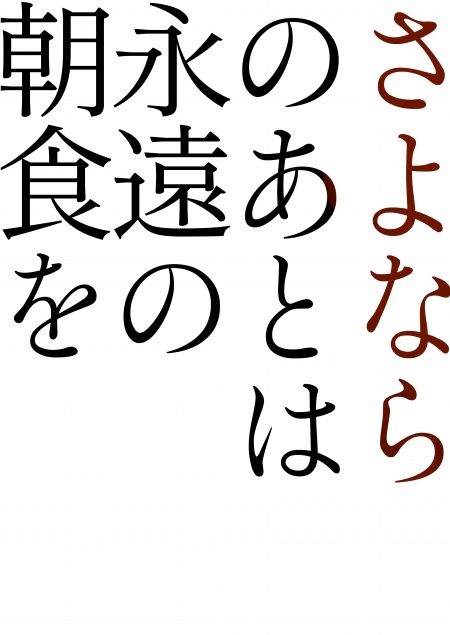

さよならのあとは永遠の朝食を

とある国のとある地方に、深い深い森があった。

木々は鬱蒼と生い茂って陽光をまばらに遮り、地面にはみっしりと苔やら背の低い草が生えている。多少の起伏はあっても大きく見た目が変化するほどの隆起があるわけでなく、かといって獣が踏み固めたような獣道さえまばらにしかない森だ。一度足を踏み入れれば出られなくなるのは必至で、迷い込めば昔から住み着いているという魔女につかまって食われてしまうよと近隣の村や町の母親たちは子どもたちの寝物語に言って聞かせたものだった。

地名を冠してハユノアの迷い森と呼ばれるこの森だが、そう言った理由で人が足を踏み入れないものだから、森の中心にそれはそれは美しい湖と畔があって、そこには一匹の白い蛇が住み着いてることなど知るよしもなかった。

蛇の名前はルウルウ。どこからかやって来てもう百年以上ここにいるが、特に人に害を与えるわけでなく、獣を食い散らかすわけでなく、ただただ毎日のんびりと草の上で丸まって日向ぼっこをしたり、水の中をすいすいと泳ぐことが好きな蛇だった。

ルウルウがそれを見つけたのは、森が真っ白な雪に覆われた、とんでもなく寒い日のことだった。

蛇であるルウルウはそもそも寒さに弱い。いつも冬の間は湖畔の近くにある大木のうろの中に入り、そこで眠ってすごしていた。それなのに突然、眠りをさまたげるほどのけたたましい鳴き声がすぐ近くで延々と響き渡った。

(なに? 熊の子の声じゃない、鳥のひなの声でもない)

なんの声だったっけ、とは思うものの、寒さのせいでうとうとしてしまう。けれどまたあがった鳴き声に眠気を突き破られて、ルウルウはつぶらな赤い目をくるりと動かした。

「ひとのこ」

白い口からちろりと細い赤い舌を覗かせて、ルウルウはつぶやいた。

思い出した。あの声は人の子の声だ。

けれど、人の子どころか猟師ですらこの森には足を踏み入れない。百年以上ここで過ごしているが、森で一度も人間を見たことはなかった。

眠たいし寒いしで体はとても鈍いが、気になる。小さな頭を三度ほど小刻みに震わせて、ルウルウはそろりとうろの隙間から頭を出した。

ああん、ああん、と猫の子のような声だ。けれど、こんな寒い中に猫の子などいるはずがない。

冷たい雪の上をするすると移動して回って、やがてルウルウは真っ白い雪の中にぽつんと肌色のものを見つけた。

----------------------------------

とある国のとある地方に、深い深い森があった。

樹海は深く、一歩足を踏み入れたら獣に食われるだの、あやしいものに惑わされるだのという噂が絶えない。

誰も足を踏み入れない場所だから、森の中心にそれはそれは美しい湖があって、その畔に建つ小屋に美しい青年と、まだ幼い少年がいることなど誰も知らなかった。

美しい青年の名前はルウルウ。幼い少年の名前はシス。二人はこの森で静かに暮らしていた。

「ねえルウルウ。今度はどんな人なの?」

穏やかな日差しがあたたかな昼下がり、シスは古びた本を読んでいたが、ふと思い出して庭先で木の実の皮剥きをしているルウルウに訪ねた。

話しを振られた当人はちまちまと指を動かしていたが、一秒ほどの合間をもって理解したのか、ばっと顔をあげた。世にも珍しい白い髪に白い肌のルウルウだが、目は真っ赤だ。

その目と同じくらい、普段は白い肌が真っ赤になっていた。

「どっ、どうして知ってるの、シス」

「どうしてって、最近よく街に出るから。それに、森に出るときは髪を結うでしょ。帰ってきたらぼんやりしてるし。今まで僕が、何度見てきたと思ってるの」

シスが指摘すると、顔だけではなくほっそりとした首もじわじわと赤くなった。

「どんな人って……その……」

「なにをしてる人? 前は肉屋のギル、その前は靴屋のヨシュア、その前の前は番兵の……そうだ、イーライ」

「よくおぼえてるね、シス」

「おぼえるのは得意なんだ。それで、今度はなにをしてる人?」

ルウルウとシスは森の中で暮らしている。けれど、生きていくには森の中だけでは少し足りないものもある。そういったものを買うためにルウルウはたまに街へ出るのだが、定期的に恋人を作っては別れることを繰り返していた。

シスはまだ七歳だが、付き合っては別れて泣くルウルウを何度も見てきた。

そんなに悲しいならやめればいいのにと思うし、ルウルウは別れるたびに「もうやめようと思う」と泣き腫らした目をこすりながら言う。それなのにルウルウは惚れっぽく、すぐに相手を見つけてきてはものの数か月で別れて泣き塞いでいた。

つい二か月前にも肉屋のギルという男性と別れたと泣きじゃくったはずなのに、ルウルウは問いかけると照れたように手のひらで木の実を挟んで転がした。

「鍛冶師のグレオ。新しい斧を買いに行ったときに、告白されて……」

「へえ、どんな人?」

「優しい人だよ。すごく真面目で、まっすぐって感じ」

「そっかあ。ルウルウ、すごく好きなんだね、グレオのこと」

シスはグレオに会ったことがない。むしろ、ルウルウの今までの恋人の誰一人とも会ったことはない。森は深く迷いやすいので、街へ出るときはほとんどルウルウ一人で出かけていた。

ふふふと笑いながらシスが言うと、ルウルウは恥ずかし気にしながらも頷いた。

「うん、大好き。あ、でも、シスも好きだよ。なんだろうね、なんだか違う好きって感じ」

「ありがとう、ルウルウ。いつか僕にも会わせてね」

「もちろん。シスにも早く会ってほしいな。本当に優しくていい人なんだよ」

花がほころぶように笑うルウルウは、幼いシスの目にもとても美しく見える。

実際のところ、ルウルウはとても美しかった。

蜘蛛の糸のような細くてすべらかな白い髪は背中まであり、太陽の下ではきらきらとまたたき、雨の日にはしっとりとまとまってつややかだ。森暮らしで陽の下にいることも多いのに全くやけない肌もまた白く、少しでも赤面しようものならば薄い皮膚はすぐさまほんのりと色を帯びた。少し釣り目気味の大きな目は赤く、喜怒哀楽のたびに細くなったりたわんだり大きくなったりして、ふっくらと赤い唇とともに小さな顔の中を感情豊かに彩っていた。

そんな風に美しいルウルウは心根も美しいと、シスは思っていた。

シスとルウルウは一緒に暮らしてはいるものの、親子ではない。兄弟でもなければ、そもそも血縁関係でもない。

ルウルウが雪の日に森で拾った赤ん坊がシスだった。

それが嘘なのか本当なのかわからないが、ルウルウは毎日不器用ながらシスのためにご飯を作り、森の果物や薬草なんかを採って街へ売りに行く。そのお金でシスの服や靴を買ってくれるのだ。

おかげでシスは、寒さにひどく弱いルウルウが動けなくなってしまうような冬の日でも温かな毛皮を着ていたし、森を歩いても足の裏をケガしないしっかりとしたブーツを履いている。大切に大切に育ててくれていると、シスはわかっていた。

美しくて優しいルウルウ。

惚れっぽくて誰でも信じてしまう彼の恋が上手くいきますようにと、シスはルウルウが新しい恋に頬を染めるたび、誰へともなしに祈りをささげた。

はたして今度はどうなるだろうと心配半分、期待半分のシスの心中を知ってか知らずか、ルウルウは染まった頬のまま楽しそうに木の実の皮むきを再開させた。

(今回もダメだったのか……)

肉屋のギル、靴屋のヨシュア、番兵のイーライ、それから鍛冶師のグレオとも二ヶ月で別れて、もう何年経っただろう。

ルウルウの胸ほどまでしかなかったシスはルウルウと同じ身長になった。けれど、それでも老いを知らず美しいルウルウは相変わらず恋をしては別れることを繰り返していて、今日も帰ってくるなり床にへたりこんでわんわんと泣いていた。

「ルウルウ。そこにいたら冷えちゃうよ。まだ陽が落ちたら寒いんだから。動けなくなる前に、暖炉の前に……」

「ふっ、ふゆっ、冬の間、冬の間にっ、会えなかった、からって……あた、らしっ…ひと、できたってぇっ」

「はいはい……仕方ないよ、待てなかったんだ」

ほうっておけばそのまま床に突っ伏しそうなルウルウの前にしゃがんで抱きしめる。

体温の低い体は、冬どころか春の雪解けまでは眠いやら動きづらいやらで大変だ。それでも恋人に会いに行きたいからと着込みに着込んで出かけたのに、街の恋人は会えずにいた冬の間に新しい相手を見つけたらしい。ルウルウはこの世の終わりのように泣いているが、毎年冬が来て春が来るように、毎年あることだった。

(心変わりを防ぐ薬、やっぱりケナレアの根が少なかったんだな……あんまり見つからないから、次までに集めておかないと)

ぐすぐすと泣いているルウルウの肩を抱いて立ち上がらせ、暖炉の前まで誘導しながら、シスはちらりと奥の部屋につながる扉を見やった。

数年前から、シスは家にもともとあった本棚を参考にして薬を煎じ始めた。文字は少しずつ覚えていたし、わからないことはルウルウや、たまに街へ行くときに入りびたる図書館で聞いたりした。

もともと才能があったのか、薬を作るたびに腕はあがった。傷薬から始まった薬作りは、今では自分で考えて新たなものを生み出すレベルにまで達している。けれど、その使用目的はほとんどルウルウの恋を成就させるためだけに傾いていた。

今年は冬が来る前にルウルウの恋人には心変わりを防ぐための薬を渡してみたが、結果は例年通りのルウルウの大号泣だ。

残念だったが、きっとまたルウルウは恋をする。

その時には、彼の恋が上手くいくような薬を作ってあげよう。そうすれば、きっとルウルウはまた白い顔を春の花のようにほころばせて笑ってくれる。

「……だいじょうぶだよ、ルウルウ。きっと次に会う人は、ルウルウをもっと大切にしてくれる」

シスはいつまでもほっそりと白いルウルウの手をそっと握った。いつの間にか、ルウルウの手はシスの手よりも小さくなっていた。

暗い部屋の中で、シスは片手に開いた本を持ち、もう片手のひらを上向けていた。

「……■■■■、■■」

人によっては聞き取れないか、もしくは言語として判断できるかも怪しい言葉を連ねる。すぐに空いた手の方にボッと火が灯った。

火は揺らめいているが、まるでランプに灯したように安定している。手のひらからは浮いているため、それほど熱くもなかった。

近頃のシスは、薬学を飛び越えて魔法の研究を始めた。

勝手に住み着いているこの湖畔の家には地下室があり、本がたくさんある。その中から薬学に関する本を探して使っていたのだが、魔法について記された本も多数見つかった。薬の研究がある程度満足のいくところまで行っていたので、今度は魔法でも研究してみようかと試してみたら、それほど苦もなく魔法が使えるようになった。

最初は一瞬だけ光を作ってみたり、風を吹かせるほどしか出来なかった。けれどこつをつかめば、魔法はまるで生まれた時から備わっていた四肢のように日ごとに使いやすくなっていく。そこで今日は火を起こしてみたのだが、やはり簡単だった。

「あとはこれを保てるようにすれば……」

外では雪が降っており、丸太を組んだこの家はひたすらに寒い。冬の間は暖炉に薪をくべているが、それでも気付けば火が絶えていたり小さな熾火になってしまったりする。そうすると暖炉に一番近いカウチで毛皮にくるまっているルウルウがあっという間に冷えてしまうのだ。

冷えはルウルウにとって大敵だ。動けなくなってしまう。冬の間はほとんど眠っているルウルウだが、眠っているのと昏睡しているのではわけが違う。

今までにも記録的な寒波が地域を襲った時に何度か昏睡状態に陥り、そのたびにシスは気が気ではなかった。そんなことが起きないように、暖炉にいつでも灯っている消えない火を熾しておきたかった。

研究室代わりにしている地下倉庫から炎を片手にしたまま一階にあがると、リビングではやはりルウルウが毛皮にくるまってカウチで眠っていた。暖炉では炎が揺れている。けれど焚き木はほとんど燃え尽きそうになっていて、やがて消えることは明白だった。

多少の物音を立ててもルウルウは起きないが、そろりと暖炉に寄って火かき棒でざくざくと灰をならし、暖炉のわきに積んでいる薪を放り込む。そこへ、手のひらに乗せたままだった炎を移した。

「■、■■■……■■……」

光を点したり風を吹かせるのはもう慣れたので詠唱などいらないが、火の扱いにはまだ長けていない。囁くように詠唱すると、炎は細くなって、それから太くなって、一瞬青になったあとは赤々と燃えだした。

もともと熾されていた火は、シスが魔法で置いた炎に飲み込まれる。しばらく観察してみたが、炎はレンガで組まれた暖炉から出ることはなく、また薪を燃やすこともないまま燃え続けている。どうやら成功したようだった。

伸びをしながら立ち上がって、シスは暖炉近くの揺り椅子に腰かけた。ルウルウの白い寝顔は、手を伸ばせば届く距離にあった。

大きな赤い瞳を白い瞼の下に隠した寝顔はどこかあどけない。昔は二人で街に出たりすると兄弟や姉弟と勘違いされたものだったが、今のシスはすでにルウルウの身長をぐんと抜いている。恋人か、もしくはシスが兄でルウルウが弟か妹だと勘違いされるようになった。

それほど大きくシスは成長したが、ルウルウはなにも変わっていない。背も伸びないし、肌つやに衰えが出ることもない。いつまで経っても美しく無邪気で、恋をしては笑い、泣いていた。

今年のルウルウは、冬が来る前に恋人と別れた。恋人だった男には、妻と子どもがいたのだ。ルウルウはとかく惚れやすいが、人のものには手を出さないと決めていた。

結局さんざん泣いたが、雪が解けて春が来たら、ルウルウはまた恋をするだろう。その時まで、シスが熾した炎に温められていてほしい。

「……ルウルウ」

ひっそりと呼んでみた声に返事はなかったが、すうすうとかすかなルウルウの寝息を、シスはいつまでも聞いていた。

シスに拾われてから、もう何度目の春を迎えたのだろう。森の雪が解けるなり買い物がしたい、街へ行きたいと飛び出していったルウルウが帰るなり新たな恋人を見つけたと微笑む姿を何度見たことだろう。

けれど、出会って一日で連れてきたのはさすがに初めてだった。

シスは面食らいながらも戸口に立った男の頭のてっぺんから足の先までをじっくりと眺めた。

「街はずれで会ったんだ。ロウ、こっちがシスだよ」

「やあ、これは……思っていた以上に大きい……というか、俺より少し下くらいか。初めまして、ロウだ」

手を差し出してきたのは、青年だった。どこか疲れたような顔をしていて、けれど朗らかに笑って手を差し出してきた。

「初めまして、……シスです」

軽く握って握手を終えると、あのね、とルウルウが伸びあがった。

ロウが言うように、シスは大きく育った。今ではルウルウの頭のてっぺんがちょうど肩口に来るほどだ。

軽く体をかがめると、ルウルウがこそこそと囁いた。

「あのね、シス。部屋がひとつ余っていたよね。僕の部屋の隣の。あの部屋を、ロウにあげたいんだ。いいかな」

「ここに住まわせるの?」

「うん。ロウ、家がないんだ。追い出されたって。だから、住まわせてあげたい」

だめかな、とどこか不安げなルウルウと、おそらく聞こえているのだろう、苦笑いを浮かべているロウを見比べる。

見たところ、武器になりそうなものはなにも持っていない。むしろ身一つで、衣類が入っているような布袋さえも持っていなかった。

「……とりあえず、入って」

「すまないな。……ありがとう」

ひとつ頭を下げて、ロウは一歩踏み出した

ここに座ってと甲斐甲斐しくダイニングの椅子を引くルウルウに笑って、ロウが不自由そうに左脚を引きずりながらドアをくぐる。

そうして、シスとルウルウとロウの生活は始まった。

唐突に始まった二人と一人の同居生活は、思いのほかすんなりと馴染んだ。

家主であるルウルウの言葉ひとつで転がり込んだものの、ロウの態度はいたって控えめだった。

魔法を使うシスに驚きはしたものの、独学で薬学も修めていることを話すと、賢いんだなとほめてくれた。自分は家主であるルウルウの恋人なのだとシスを牽制したり敵対したりなどはせず、落馬がきっかけで傷めたという左脚を引きずりながら、シスが世話をしている畑をゆっくりと手伝ってくれた。

三人での暮らしは、大きないざこざが起きることもなく平穏だ。

ルウルウは毎日森の実りを集めて回り、月に一度は買い物のために街へ出てはいたが、さっさと帰ってきて、好きな時に昼寝をした。そして暑い季節には湖に入って涼み、寒くなれば暖炉の前を陣取った。

ロウは畑を手伝い、本を読み、罠にかけた獣をさばき、たまにシスとあれやこれやと本の感想を言い合ったり、ルウルウとチェスをしたりした。

シスは薬草学と魔法の研究にいそしみ、ロウが来てから少し拡張した畑を世話し、森にわけいっては弓を放って鳥をつかまえ、たまにロウとルウルウが言葉もなく静かに寄り添うのを見ていた。

穏やかに日々は過ぎ、季節が巡る。

まるで最初から一緒に暮らしていたようにロウは二人の生活に溶け込んだ。

そうしてあっという間に何度目かの秋が過ぎ、冬に差し掛かった頃だった。

まだ雪も降らないうちだというのに寒さで目が覚めたシスは、いつもより早く起きた。まだ部屋の中は薄暗かったが、これほど寒いなら暖炉に火をくべておかなければならない。そうしないと、ルウルウが動けなくなってしまうからだ。

昨夜は遅くまで魔法についての本を読んでいたというのに、早起きをしてしまったものだからとにかく眠い。それでもどうにか寝ぼけ眼をこすりながら薄暗いリビングへ行き、適当に薪を置いて、そこに火を点した。

数年前は詠唱が必要だったが、今ではもう指先で薪をとんと叩くだけで炎があがる。これはシスの魔力で燃える炎なので、薪はただの媒介だ。消すまで燃え続けるが、ほかに燃え移るようなことはなかった。

薄暗い部屋の中であかあかと燃える炎に体を温めながら鍋に水を張って暖炉の上に置いたシスは、きしむ床を踏みながら廊下をそろりと歩き、ルウルウの部屋の前に立った。

以前までなら、軽くノックをしてから返事を聞かずに入っていた。けれど、今はそうもいかない。うっかり開けた時に、セックスをしていたことがあるからだ。

「っふ……ん、ん、ああ、……あ、ロウ、ロウ…、ロウ、すき……っ」

開けてしまった扉の向こうで白い背が踊っていたのは、それなりに前のことだ。

扉の方に背を向けていたのでルウルウは気付いていなかったが、ロウとは目があってしまい、苦笑いを浮かべる彼に目礼してその場を立ち去った。

ロウとルウルウが抱き合っていることがショックだったわけではない。むしろ、ほっとした。

恋をした男に会いに行くため、ロウに出会う前のルウルウはこれまでに何度かシスを連れて街へ行ったことがあった。日帰りで帰る日もあったが、宿をとることもあった。そんな日は夜になるとルウルウはシスが寝床にはいったのを確認して部屋を出ていき、明け方まで帰ってこなかった。けれど宿の薄い壁は隣で起きていることを如実に教えてくれたし、そういう現場を見たこともあった。

初めて現場を見てしまった日はさすがに驚いたが、ルウルウは少し恥ずかしそうにしながらも笑顔で教えてくれた。

「僕は体温が低いでしょう。だからかもしれないけど、セックスするの好きなんだ。抱き合ってると暖かくって、ふわふわして、気持ちいい。それに、好きな人とするのって特に気持ちいいから」

「それって、ルウルウは幸せってこと?」

恋という感情はよくわからなかった。けれど、それだけは聞いておきたかった。

「うん、幸せ」

問いかけた時、ルウルウは頷いた。

それなのに、その日までルウルウとロウがセックスをしている様子がなかったのだ。

三人は行動範囲はほとんど同じなので四六時中一緒にいるといってもおかしくはないが、それでもシスはたまに地下の蔵書室にこもったり、研究室でひたすら魔法や薬学に没頭していたりする。

それなのに、シスが突然階上にあがっても慌てたり驚いたりする風でもなく、それどころか夜中にどちらかの部屋を行き来しているそぶりもない。

ルウルウは、セックスをしなくても幸せでいられているのだろうか。シスにはそれが気がかりだった。

セックスが好きだと、幸せだと言っていたルウルウは、今の状態で幸せだろうか。

そんなことを考えては悶々としていた矢先だったので、抱き合う姿を見た時は本当にほっとしたのだ。

けれども、気を配らないわけではない。わざとキシ、と廊下を強くきしませてルウルウの部屋の前に立つ。コンコンとノックして、扉の向こうからそれらしい声や音がしないのを確認してから静かにドアノブを回した。

「……ルウルウ」

ベッドのうえには、こんもりとした一人分程度の丸みがあった。

「ルウルウ。暖炉に火を入れたから、カウチで寝た方がいい」

「……う、ん……」

背後で廊下がきしむ音がした。おそらくロウが起きたのだろう。彼の部屋はルウルウの部屋の隣で、リビングへ向かうにはこの部屋の前を通る。近づいてくる彼の気配を感じながら、ルウルウが丸まっている毛布に手を添えた。

「カウチまで連れてってあげるから、せめて顔だけ出して。じゃないと上下がわからないよ」

「うんー……」

もぞもぞと動いた毛布の、意外な方向から白い髪に覆われた頭がそろりと出てくる。肌も髪も白いルウルウだが、皮膚の薄いくちびるだけはいつもほんのり赤い。それなのに寒さのせいか色が薄くなっていて、早く温めなければとシスは急いで毛布ごと抱き上げた。

「ジンジャーハニーは三つでいいか」

「ああ、はい」

扉の前を通りながら、寝起きでかすれた声でロウが聞いてくる。返事をしていると、シスの腕の中で細い体が身じろいだ。

「シス、さむい……」

「今、カウチの前に連れていくから。ロウも、ジンジャーハニーを淹れてくれるって」

「うん……」

ぶるりと震えて、ルウルウは白い瞼を閉じる。今日は一日、カウチの前でうたたねを繰り返すかもしれない。

冬用の毛布を出さないとと思うシスの背中に、キッチンで温かい飲み物を作ってくれているロウの渇いた咳と、ぱちぱちと燃える火の音がかぶさる。

三人暮らしになってから、数度目の冬が急に到来した日の朝だった。

ルウルウが眠っている。

すっかり秋は去って雪が毎日降るようになってから、ルウルウは例年通り、ほとんど眠って過ごしていた。

お気に入りのカウチで丸まり、その上には暑くないのだろうかと思うほど毛布を重ねる。そのせいで細い体の輪郭はもこもことした布の厚みに覆われて低い丘のようになり、そのふもとに小さな顔がころんと転がっているように見えた。

ロウが来て初めての冬が訪れたあたりから二週間ほど、シスはロウを観察していた。

今までのルウルウの恋人たちは、冬になるとほとんど動けなくなるルウルウに愛想をつかして去っていった。彼もそうなるのではと危ぶんだのだ。

警戒するシスの視線を知ってか知らずか、ロウは特に変わりなく普段通りすごしていた。

夜に雪が降った日は朝食を食べてすぐに外に出て、雪下ろしや雪かきをした。あとは食事に使う豆の皮むきを手伝ってくれたり、たまに食事を作るとなると下ごしらえに精を出していた。ルウルウと一緒に昼寝をしていることもあった。本を読んだりシスとチェスに興じたり、時には壊れた農具を修理したりもした。

そんな日々の合間に暖かな日があり、ルウルウがまともに起きていられると、ねだられるままに傍に寄り添い、三人でつらつらととりとめのない話をした。

結局、ロウはこの森で初めて迎える冬をそうやって過ごした。出ていくそぶりはなく、春になってようやくすっきりとした顔で目覚めたルウルウが「街に行こう」と言い出すまで、森どころか、家の周囲のひらけた湖畔からさえも出なかった。

それは翌年も、その翌々年も同じで、毎年そうだった。今年も同じ雰囲気で、ロウはカウチのそばにひとつ増やしたソファに座っている。互いにそれほど饒舌ではないので、ロウもシスも、自分で持ち寄った本を読んでいた。

「……ごほっ、う、……ん、うん」

近頃のロウはよく咳をする。絶えず暖炉の火を点しているので、空気が乾燥してしまうからかもしれない。つられて思わずシスも空咳をした。

「ロウ、ジンジャーハニーを入れるけど、どうする?」

乾燥しないために濡らしたタオルなど下げてみるが、やはりじかにのどを潤した方がいい。暖炉の上のやかんもシュウシュウと音を立て始めたので頃合いかと、読んでいた本にしおりを挟んで立ちあがると、ロウはまだ整わない喉を軽くうならせたあと、持っていた本をぱたんと閉じた。

「ありがとう、もらうよ。……ああ、ルウルウが起きたみたいだ」

振り返ると、確かにカウチの背もたれの向こうに白い頭がひょっこりと見えている。蜂蜜と生姜をすりおろしたものをシスが混ぜて湯で溶いていると、か細い声があがった。

「シス、僕にもちょうだい……」

「いま作ってるよ」

まだ眠いのだろう。ふわふわとした声に笑いながら、マグカップを三つトレイに乗せた時だった。

「ごほごほっ……げほっ、ごっ…う、ぐうっ……」

「ロウ?」

激しい咳のあと、喘鳴のような音が聞こえた。それにかき消されそうなルウルウのふしぎそうな声も一緒に耳に届く。

「ロウ、どうしたの。ロウ。ねえ、どうしたのーーー……」

「ロウ?」

トレイを置いたまま、あわてて駆け寄る。ロウはぐったりと体をソファにもたれさせ、胸を喘がせている。その口元には赤いものがついていた。

「どうしたんだ、口に血が……」

「……病さ」

はは、とロウは力なく笑った。

「まいった。……そろそろか」

もった方か、とつぶやいて、ロウは口の端ににじんだ赤を手の甲でぬぐった。その赤をぼんやりとした目で眺めて、ルウルウはまだ眠りのふちにいるようなとろりとした双眸を二度、またたかせた。

「うつるようなもんじゃない。……もともと胸が悪かったんだ」

シスが淹れたジンジャーハニーをすすりながら、ロウは嗄れた声で言った。

「医者には一生治らんと言われてた。むしろ、三十まで生きればいい方だと」

「ロウ、体が悪いの?」

温かいものを飲んで体の内側から温まったのか、ルウルウは頭がはっきりしているようだった。

不安げに眉を寄せ、ロウ、とつぶやいてカウチから降りる。毛布をまとったままずるずると移動してロウが座る一人がけのソファまで来ると、足元に座り込んだ。

「痛い?」

「少しな。……泣かないでいい、ルウルウ」

ロウの手のひらがルウルウの頭をなでる。上向いた頬を、透明な雫が伝っていた。

その日をさかいに、ロウの病状は悪化の一途を辿った。

ルウルウは眠たげにしながらもロウの傍に行ってはぽつぽつと話をしていた。そしてロウが咳をして苦しげにするたび、目元を真っ赤にして泣いた。

寝込むロウと、寒さに眠りこけるものの起きるたびにロウを心配して泣くルウルウを一階において、シスは食事を作るとき以外は地下の研究室にこもった。

「胸の病……肺、心臓……」

地下の蔵書室には、分厚い医学書もある。

いままで薬学を学ぶ上でも何度も開いたことのあるそれをめくっては紙に書き取り、研究室の棚一面にある無数の引き出しを開けた。効くのではと思う薬草や材料を取り出しては何種類もの薬を作り、それを量を変え、品を変え、少しずつロウに飲ませた。

薬が効くこともあったが、それでも急激に悪化していく体調を一時的に停滞させてるという程度のもので、安定する様子はない。

毎日が焦りに満ち、一日が終われば失神するように眠りこむ。

それでも日々は進み、冬なので雪が積もる。

ある日、雪かきのために外に出ていたシスは、戻ってくるなり目を剥いた。

ロウはソファに腰かけたまま眠っており、その足元に毛布の山がある。かけていたものが落ちたのではなく、普段ルウルウが使っているものだ。けれどいつも少しは見えているルウルウの白い頭は見えず、かわりに毛布の山の裾から白く細い縄のようなものが出ていた。

「ル……っ」

「……ああ、ルウルウ」

頭や肩には雪がまだのっていたが、とっさに室内に足を踏み入れた。けれどその音で目覚めたロウの手の方が早く、毛布の山を引き上げた。

ふんわりとした分厚い布の下から現れたのは、とぐろを巻いた白い蛇だ。くるりと丸まっているものの、しっぽの先がゆるくほどけたように出ていた。

「ロウ、それは……」

「寒いからな、戻っちまったんだろう。カウチをもう少し暖炉に近づけてやろうか」

驚く様子もなく、ロウはひょいと白蛇を持ち上げると一本のひものように伸ばしてカウチの上に置いた。その上に毛布をかけるとカウチの片方を持ち、くいっと顎をしゃくった。

「シス、そっち持ってくれ」

「あ、ああ」

言われて反対側を持ち、少しばかり暖炉にカウチを近づける。温まったのか、白蛇は鈍い動きで毛布にもぐりみ、するとすぐにむくむくと毛布が膨れあがった。やがて白い脚がカウチからこぼれて床に落ち、シスが戻してやるとうんうんと唸りながら毛布の中からルウルウの顔が出た。

もぞもぞと動いて寝やすい体勢を探したあと、ようやく落ち着いて穏やかな寝息を立てるルウルウの頭を、ロウの手が撫でる。いつも通りの光景だった。

「……ロウ、…ルウルウの本当の姿を……」

知っていたのか、と聞くまでもなかった。

「ずっと一緒にいたからな。初めて見たのは何年前だったか……いや、もっと前か。最初は驚いたが、まあそうだろうなとは思ったさ」

「そうだろうな?」

ぽたりと髪の先から雫が滴った。頭や肩に乗ったままだった雪が室温に溶けたらしく、あわてて服の袖で拭うと、はは、とロウが笑った。

「服を着替えてこい。ジンジャーハニーを淹れてやる。それから話をしよう」

「……わかった」

すやすやとルウルウは眠っている。その後ろをすりぬけて部屋へ戻ると、キッチンの方からはガチャガチャとカップを用意する音がした。

濡れた服を脱ぎ捨て、乾いた服に腕を通しながらふと見た窓の外では、まだ雪が降っている。そういえば、ロウがここに来てもう何年が過ぎたのか、シスにはわからなかった。

最初に見たのは事後のベッドの中だったと、ロウは自分の部屋に招き入れたシスに言った。

「寝てたら、明け方にするする巻きついてくるから驚いたよ。どっから蛇が入ったんだって

。でもあったまったらすぐに人の姿になった。それで、そういうもんなんだなと」

「そういうもんなんだって……俺はここで育ったし、ルウルウが本当は蛇だって知ってる。でも、ロウはそうじゃないだろ。なんで驚かなかったんだ」

「それはそうだけどな。でも、もうそれなりに長く連れ添ってるからなあ。おかしいと思うことは、まあ少しはあったから」

「長くって……」

そういえば、どのくらいだろうか。ロウが来た時はいつだったか。

日付くらいはわかるが、今が何年なのかなど、気にしたこともなかった。

思わず口ごもったシスに、ロウはにこりと笑った。その目元には、いつの間にか深いしわが刻み込まれている。なぜ気付かなかったのか、シスは自分の足元が抜けるような感覚に陥った。

マグカップを手にしたまま固まってしまったシスに、ロウは言って聞かせるような、深く穏やかな声をよこした。

「なあ、シス。お前は今いくつだ?」

「俺は、十……違う、二十……」

そういえば、年齢もろくに数えたこともなかった。

誕生日もわからないし、ルウルウにはそもそも歳を数える習慣がない。寒くなりだすと「もうすぐ冬になるって頃にシスを拾ったんだよ」と言われるので、去年から一年経ったのだなと思う程度だった。

「わからないか。俺が来た時から、お前もルウルウもまるで変わっちゃいない。お前は二十三、四くらいか? ルウルウは二十くらい。ずーっと変わっちゃいないんだ」

「そんな、でも俺は普通の人間で……」

シスはルウルウのように蛇に変身することはない。冬でも動けるし、怪我をすれば血も出る。成長だって、普通にしてきたはずだ。

しかしロウは静かに首を振るだけだ。その顔は拒否や否定に歪んでいるわけではなく、あくまで穏やかだった。

「いいや、シス。普通の人間は、二十年以上も同じ姿でいることはない。ここに居るから気付かないんだろうが、お前は希代の魔術師だ。なにか、自分にかけたな?」

「まじゅつ、し……?」

確かにシスは魔法が使える。蔵書室に山ほどある本に書かれていることに従ってみたら、使えるようになったのだ。本に書いてある魔法を少しずつ研究していくうちに魔法はどんどん使えるようになり、そのうち本を見ずとも自分で様々なことが出来るようになった。その流れで、ルウルウの恋人たちの心が冬を越してもルウルウから離れないようになる薬を煎じてみたりもした。

けれど、それが希代などと言われるほどのものであるという自覚は皆無だった。

ひるんだシスに、ロウはどこか痛ましいものを見る目を向けた。それからぎしりとソファをきしませながら背にもたれた。

「……街にも魔術師はいる。でも、詠唱もしない、陣も書かないで火を起こすなんてやつはいない。俺はここに来るまで……戦争で足をやられるまで、それなりにいい役職についてたんだ。城にだって出入りしてた。けど、城にいる魔術師でさえ炎を起こすときは詠唱してた。もちろん、不老のやつなんて見たことも聞いたこともなかった」

「俺は不老じゃない、そんな魔法はかけてない」

「それなら願ったんじゃないのか。このままでいたいと思わなかったか」

「それは……」

心当たりがないかと言われれば、脳裏によぎるのはルウルウの姿だ。

ルウルウが年を取らないのは、シスからすればごく自然なことだった。多少痩せたりふっくらしたりすることはあったが、身長が今以上に伸びたりすることもなければ、ロウのように肌質に年齢が刻まれることもなく、いつ見ても同じ姿だった。

それに対して、シスは幼い頃はルウルウよりもずっと背が小さかった。抱き上げてもらった記憶はあるし、どこに行くにも服の裾をつかんでいた。そのくらい小さかった。けれどシスは成長した。身長は伸び、手は大きくなり、鏡に映る顔は幼さがそがれていった。やがてルウルウを越した頃、確かに思った。

――このまま成長し続けたら、ルウルウだけが若いままなのか。でも、このまま、ずっと一緒にいたい。ルウルウが幸せに笑うのを、いつまでも見ていたい。

空が青いなとか、焼き立てのパンが食べたいな、くらいの軽さで思ったことはあった。けれどそれだけだ。

それが魔法になり得たのか。時を止めるなどという、考えたこともない大それたものに。

言い淀んだシスを、ロウはじっと見つめていた。

「お、……俺は、ルウルウが、……ルウルウに、幸せでいてほしくて……だから、傍にいたいって……」

「そう思ったんなら、それが引き金だろうな。ルウルウに拾われたと言ってたな。おそらく、戦争かなんかでさらわれた子どもなんだろう。三つ向こうの国に、とんでもない魔術師一族がいると聞いたこともある。もしかしたら、そこの子だったかもしれないな」

「そんなことどうでもいい。俺はただ、ルウルウを幸せにしたかっただけで」

「……ルウルウは幸せさ。お前が赤ん坊のころから育てたんなら、ルウルウはもっと前から生きてるはずだ。人間は老いていく。ルウルウは残されるばかりだ。でもお前が傍にいるなら、ルウルウはきっと幸せだ。俺がいなくなっても、お前は傍にいてやってくれ。……そう思うくらいには、俺はルウルウを愛してるんだ」

面と向かって言うのは照れ臭いな、とロウは笑った。

その笑顔を見ながら、シスはすとんと胸の奥になにかひとつの、しっかりとした重さがあるものが落ちたのを感じた。

ロウの言うとおりだ。

ルウルウを幸せにする方法は、きっとこれなのだ。彼の言葉の中に、答えがあった。

シスは今まで、ずっと見守ってきた。ルウルウの恋が上手くいくように、彼がずっと笑っていられるように助けてきた。けれどそれは別離で阻まれてきた。

今回も、やっとルウルウが笑顔で過ごせる日々が続いていたのに、終わりが訪れようとしている。せっかく守ってきたルウルウの幸せが、崩れようとしている。またルウルウは泣くはずだ。けれど、それを止める方法をやっと思いついた。

(原因が、なくなればいいんだ)

すっかり冷めたジンジャーハニーを流し込む。こっくりとした甘さが、乾いた喉にまとわりつくようにして落ちていくのを感じながら、シスは目の前でゆっくりとマグカップを傾けるロウを見た。

翌日から、シスは前にも増して研究室にこもるようになった。ロウの病状は悪化するばかりで、快復の兆しなどなかった。ルウルウは深く眠る毎日のなかでたまに目覚めてはロウの病床にすがって泣き、それからまた眠った。

雪に世界を覆われる日々のなか、シスは研究を続けた。自分が使える魔法と、培ってきた薬学の知識。それらを最大限に織り交ぜ、失敗を繰り返しながら研究に没頭した。

そうしてある日、シスは小瓶を持って地下からあがった。

「薬が出来た」

リビングには二人ともいた。部屋にいても寒いのだからと、ロウのベッドはリビングに移動してあり、ルウルウも自分の部屋には戻らなくなっていた。

珍しく起きていたルウルウはきょとんとした表情のあと、今日も濡れている目をぱっと見開いた。

「ロウの薬?」

「うん。だからルウルウ、俺は旅に出ようと思うんだ」

「えっ」

シスの言葉に、ロウは何も言わなかった。穏やかな視線を向け、彼は小さくうなずいていた。

「ロウと同じ病を持つ人を治しに行きたいんだ」

「どのくらい行くの? 三日くらい?」

ぱっと花がほころぶように喜色を浮かべた顔が一瞬で驚愕に彩られ、それからどこか不安そうに揺れる。

そんな顔をしてくれるだけで、シスは満足だった。

「わからない。一ヶ月かもしれないし、一年かもしれない。もっとかかるかもしれない」

「そんな……やだよ、シスがいなくなるなんて」

「……ごほっ……ルウルウ、わがままを言うんじゃない。シスが決めたんだ、お前が喜んでやらなくてどうする」

まだ出立もしていないというのに早々にごねはじめたルウルウを、咳を交えながらロウがたしなめる。

ルウルウはやだ、と言いながら口を尖らせたが、ぽんぽんと頭を撫でられるとそれもやめた。それでも、ねえ、と小さな声で言いすがるのが、シスを幼いころから育てたとは思えないほど稚く無邪気だった。

「シス。旅に行っても、元気でいてね。嫌なことがあったらすぐ帰ってきて。僕はずっと、ここにいるから。ずっとシスを待ってるから」

だってシスが大好きだから、とこぼれた小さなささやきと一緒に、白い頬に雫が伝っていく。

その涙を指先でぬぐい、しがみついてきたルウルウを抱きしめる。

静かに泣くルウルウの細い背を撫でるシスと目が合うと、ロウはまたひとつ咳をした。それから深く息を吐いて、セーターを着ていてもわかるほど肉が落ちた肩の力を抜いた。

「ありがとう、シス。……ありがとう」

霜天は高く、雪は深い。春はまだ遠いが、旅立ちの日はすぐそこだった。

夜中のうちに少し吹雪いたものの、朝になれば曇天は去り、陽射しが雪を照らしていた。

ルウルウは家にある中でいちばん中綿が分厚い手袋を嵌めた手で不器用にブーツを履こうと試行錯誤していた。

マフラーを三重に巻き、セーターの上からコートを二枚羽織っているせいでもこもことして動きづらいことこの上ない。それでも顔が出ているので寒く、寒さに弱い体はすぐにあくびをして眠気を訴えた。

いつもよりは少し暖かいが、ルウルウがぱっちりと目を覚まして起きていられる気温ではない。それでも外出の用意をしているのは、家の中に誰もいなかったからだ。

いつもなら目覚めればカウチのそばのベッドにロウがいて、シスがキッチンにいるのに、今日は誰もいなかった。

暖炉はあかあかと燃えていて、寒さのあまり蛇に戻ってしまうことは避けられたが、ひとりでいることなど滅多にないルウルウだ。あっという間に心細くなって、毛布をずるずると引きずりながらシスの部屋、ルウルウの部屋、ロウの部屋、それから水回りも見て、地下にも行った。

倉庫部分はもちろん、その奥のシスの研究室にも入った。年に一回、足を踏み入れるか踏み入れないかというほどめったに入らない場所は薄暗く静かで、その奥の蔵書室の扉もそっと開けてみたが、人の気配はおろか誰もいなかった。

地下からあがってきたら誰か戻っているだろうかと思ったが、しばらく待ってもシスもロウも帰ってこない。ますます不安になってきて、こうやって外に出る用意をしていた。

もしかしたらシスは湖に張った氷に穴をあけて釣りをしているのかもしれないし、ロウはシスの薬が効いて動けるようになったのかもしれない。

きっと外に二人ともいるんだと踏んで、どうにかブーツを履き終えたルウルウは暖炉に手を伸ばした。

ここで燃えているのは炎だが、シスが魔法で熾したものだ。普通の炎のように他に燃え移ることはなく、薪の上に設置しているものとルウルウには説明してくれて、シスはルウルウが知らないことや考えもつかないことをするんだと感動したのをおぼえていた。

たまにシスがやっていたように、炎を少し持っていきたい。細めの枝を差し込んでつつくと、まるで蜂蜜のように枝先に炎がぬらりと移った。

燃え広がらないだろうかとドキドキしながらしばらく見つめるが、シスの炎はすくった分以上は広がらず、ほっと胸をなでおろしたルウルウは小さな松明を片手にそろりと外に出た。

「さむい……っ」

風は穏やかで陽も射しているが、頬を包む空気は痛いほどに冷たい。体をすくめ、ぶるぶると震えながら階段を降りた。

家の前には畑があり、今は麻の布で覆われている。その横を通り過ぎれば、すぐに湖だ。

「し……シス、ロウー……」

湖には誰もいない。鳥が鳴く声もなく、時折ぱささ、と枝から雪が落ちる音だけがした。

しんと静まり返っているなかに佇んでいると、ぼうっとしてきて眠くなる。

いつの間に蛇から人になれるようになったか、ルウルウは自分でもわからない。けれど人になっても蛇のころの習性は抜けず、今もシスとロウを探したいのに眠気がゆったりと体と思考を奪おうとしていた。

シスもロウも、ずっと一緒にいた。きっと二人はどこかに出ていて、ルウルウを一人で置いてきぼりにしたりはしない。

「家に……戻ろ…」

ここで倒れたりなどしたら、それこそ凍死してしまう。二本の足が動くうちに、人の姿を保っていられるうちに家にあがらないと、と今にも閉じそうな瞼を擦りながら振り返ろうとしたルウルウは、ふと視界の端で動いたものに気づいた。

枯れ木と雪に覆われた向こうから人影がやってくる。

「シス……?」

眠気で目がぼんやりとして仕方がない。思わず声に出してから、ルウルウはちがった、とつぶやいた。

冬に覆われた森から現れたのは、ロウだった。シスとは身長もほとんど同じだったので、見間違ったのかもしれなかった。

昨日まではベッドから起き上がることも大変そうだったのに、ロウは雪を踏みしめ、危なげない足取りで歩いてくる。

ざくざくと雪に足跡をつけながら森から出てきたロウは、一面の雪の中で佇むルウルウを見ると雪を踏む歩幅を大きくした。

「なにしてるんだ。冷えるだろう、早く中に……」

「ロウ。体、もう痛くないの? それになんか……そういえば、ロウってこんな風だったね」

やってきたロウは、まるで昨日まで病床に臥せっていたのが夢のようだ。出会った時のように若々しく、力強く吐きだされる息は冷気に反応して白くけぶった。

「痛くない。シスが作った薬が効いたんだ」

「シスが? すごい、やっぱりシスはすごいね。小さい頃は泣き虫だったのにね、どんどん大きくなって……今じゃ僕よりも色んな事が出来るし、なんでも知ってる。シスは本当にすごいなあ……」

ルウルウはあまり頭はよくないし、長く生きているうちの半分も覚えていないほど忘れっぽいが、シスを拾った時のことは忘れたことがない。ルウルウの冷たい肌に猫の子のような声を上げていた赤ん坊が、ルウルウの大切な人の病を治すまでに成長してくれた。なんて誇らしい、なんて嬉しいことだとさっきまでの眠気も吹き飛んだ。

けれど、ふと見渡してもシスはいない。ロウの後ろから誰かが来る様子もなければ、雪を踏む音もしなかった。

「ロウ、シスは? あれ、それってシスの鞄?」

ふと、ロウが肩からかけている小さな鞄が目に入った。これはシスが愛用しているもので、猟に出たりするとナイフや紐を入れていた。

なぜロウが持っているのかと首をかしげると、ロウは浅くうなずいた。

「そうだよ」

「借りたの? やっぱりシスも一緒だったの?」

近くにいるような気もする。けれど姿はどこにもない。

ここにいるのはロウとルウルウだけだ。

「シスー……」

周囲に響くように、思わず一歩踏み出して上げた声は雪に吸い込まれて消える。

「シスは旅に出た」

語尾が消え、一瞬の沈黙のあと、ロウが言った。

「薬が出来たら旅に出ると言っていただろ。ルウルウは寝ていたから、俺が見送ってきた。鞄は、その時に俺にくれたんだ」

「そんな……――見送りたかったのに……」

一ヶ月や一年では足りないくらいの長い間、シスは旅に出るかもしれないと言っていた。もしかしたら、戻ってこれなくなる可能性だってある。自分でも覚えていないほど長く生きているルウルウとは違い、シスは人間なのだ。ある日どこかで死んでしまってもおかしくはない。

彼の決断をルウルウのわがままで止めたくはなかったが、それでも最後になるかもしれないのだから、森を分けていく背中をせめて見送りたかった。そのためなら、寒くても眠くても我慢できたのに。

ロウが来た方向の森の奥を見ても、薄暗く白い景色が茫洋と続いているだけだ。シスの後ろ姿はおろか、足跡さえもわからない。

みるみるうちに目のふちに涙がたまって、雫になって頬を落ちていく。冷たい体で作られた涙は、それよりももっと冷えた頬に凍りそうな跡をつけた。けれどそれが本当に凍ってしまうより先に、手袋を嵌めた手が頬を挟んだ。

「大丈夫だ、ルウルウ。ずっと一緒だったんだ。姿はなくても、心はずっと傍にいる。ルウルウが思う限り、ずっと」

分厚い毛糸越しに、人の肌の温かさが頬を包む。ロウは遠くまでシスを見送りに行ってくれたのかもしれない。土や草や、石のような様々な自然の匂いがする。それはこの森の匂いだった。

シスはこれから、ロウにしたように人々を救いながら遠く遠く旅をしていくのだろう。寂しさはあるが、そうして生きていく彼を誇らしくも思う。なにもかも忘れてしまいやすいルウルウだが、その気持ちだけは忘れずにいようと思った。

「うん……」

見送ることはできなかったが、泣いていてはシスの旅立ちにふさわしくない。自分でも涙を拭ったルウルウを、ロウの腕が抱き締めた。

大切に育てた子が救った背を抱き返して、ルウルウはようやく微笑んだ。

まだ雪深い森のどこにも新しい季節の息吹きは見つけられないが、その笑みだけは春の木漏れ日のように暖かかった。

----------------------------------

男の命が絶えたのは、吹雪いた夜半のことだった。

向かいのソファに座っていたシスは、ロウが傍らのカウチで眠るルウルウを見たあと、静かに瞼を下ろしていく最後の瞬間を眺めていた。

わずかに上下していた体が微塵も動かなくなり、物となり果てたのを確認したあと、ベッドマットの下にかませていたシーツの端を引き出し、それでロウを包んだ。

もとはシスと同じくらいの身長があり、体格も立派だったのに、加齢と病で痩せた体は軽い。丸めた絨毯でも運ぶように肩にかついで外に持っていき、とりあえず雪の上におろした。

さっきまでは窓をかたかたと揺らすほどの吹雪だったが、すでに風も雪もやんでいる。きんと凍える空気は、月明かりをひときわ鮮やかにさせた。そのなかにロウを置いたまま一度家の中に入ったシスは、地下の研究室から肩掛けの小さな鞄をつかんだあと階上に戻った。

暖炉の炎の魔法をかけ直して消えないように補強したあと、ルウルウの傍らに片膝をつく。

「……ルウルウ。見えるものだけが真実だ。……返事をして」

眠る白い耳にしみこませるよう、ひっそりと囁きかける。

本来ならば、長い長い詠唱と緻密に計算された陣が必要なのだろう。この魔法を完成させるまで何十枚もの紙を書き散らし、何百冊の本を読み漁った。そうして組み上げた魔法は、これまでの知識と経験を凝縮して短い言葉の中に封じられた。あとはもう、シスがその意思をもって囁くだけだ。

声に反応し、けれど眠ったままのルウルウの淡い色の唇が薄く開いた。「はい」と従順な声がシスに渡された。

流れる白銀の髪を撫で、毛布をかけ直してやると微笑むように口許が綻んで、細い体がくるりと丸まった。

これからシスは消える。それはルウルウのためだ。彼が幸せに微笑んでいられるための判断に、なにひとつ後悔はなかった。

白い寝顔を見守る。けれどそれも長くはない。背を向けて家を出ようとした時だった。

「シス……、そば、に、……」

寝言はすぐにむにゃむにゃと形を失って消え、語尾は何を言っているかわからない。それでも、シスにはその一言で十分だった。

「おやすみ、ルウルウ」

パタリと静かに扉を閉め、玄関から地面へと降りる階段を軋ませながら降りる。冬の夜更けはどこまでも静かだ。

雪の上に置いたままだったロウを担ぎ上げる。もう場所は確保してあり、そこに運ぶ手筈は整っていた。

シスもルウルウもこの森で長く生活しているが、行動範囲は違う。ルウルウは家を含めた湖のほとりを中心に少し歩いた程度と、森から出るときに使う獣道くらいにしか足を踏み入れない。シスも同じ範囲を歩くが、猟や薬草の採取などのため、それより更に広く深く、森へ分け入ることが多かった。

ルウルウがいつから森にいるかは知らないが、少なくともこの森を広範囲にわたって把握しているのシスの方だ。

大きなうろのある大木がある場所、珍しい茸の群生地、奥が氷室になっている深い洞窟。それらがどこにあるか、すべて頭に入っている。もはや森の管理人と言っても過言ではない膨大な知識があった。

だからこそルウルウが絶対に足を踏み入れない場所もわかっている。

樹々の間を縫うように歩き、シスしかわからないように魔法で目印をつけた石を辿る。氷の張った小川をまたぎ、斜面を下り、そうして着いたのは洞穴だった。

ひさしのようにせり出している岩板から内部の壁にいたるまでびっしりと生えている苔には霜がおりている。奥からは外気と同じかそれ以下の冷気が漂っていた。

炎を起こしてしまいたいが、あまり暖かくなるとロウの遺体が傷む。それは避けたい。

光の魔法だけを手に宿し、白い息を吐きながら、シスは奥へ奥へと下って行った。

洞窟の奥は緩やかな下り坂になっている。幾重にも分岐した中を歩いていくと、やがて壁が氷に覆われ始める。床や天井の岩肌もやがては氷が覆い隠すようになり、そうして行き止まりでようやくシスは歩を止めた。

ここはシスが魔法をかけた氷室だった。雪が降る外気と同じくらいには温度が低く、吐く息は白く凍る。

さすがにあがった息で胸を喘がせながら、ロウを床に降ろしたシスは、すぐに包みを開いた。

すでに硬直しているロウは、顔色の悪ささえなけば眠っているようだ。しかし触れた肌は生者とは明らかに違う冷たさと弾力で、彼の肉体だけがここにあることを示していた。

ロウは死んだのだ。生き返りはしない。けれど、彼はこれからも生き続ける。ルウルウとともに、ルウルウが永遠の眠りにつくまで。

「……ありがとう、ロウ。おかげで、ルウルウを幸せを守れる」

肩から斜めにかけていた小さな鞄を探る。中には手のひらに収まるほどの小瓶と薬瓶、それと革のケースに収められたナイフ、懐中時計が入っていた。

小瓶のふたを取り、開けたまま氷の床に置く。ことんという小さな音は氷壁に反響したが、すぐに消えた。

しゃがみこみ、ナイフを手にする。革のケースから抜くと、ほの暗いなかでも鋭利な刃先はつやつやと光った。

磨きこまれたナイフを、そっとロウの左手首に当てる。加齢と死によって張りがなくなったために縒れる皮膚を裂くように強めに刃を滑らせる。浮いた骨を削ったような鈍い音もしたが、ややあってシスが採取したかったものが傷口からどろりと垂れた。

生きているときならばさらさらと流れてあっという間に小瓶を満たしたかもしれないが、とうに死んだ体からあふれだした血はなかば凝固しかかってどろりとしている。腕を柔く押してようやく小瓶が満たされた。

これで、全部がそろった。

ルウルウが求めた恋人の姿はロウだった。しかし彼は死んだ。ルウルウのそばにずっといられるわけではなかった。

ロウが死んだことは、シスだって残念だった。これほど長くルウルウと続いた男はいなかったし、ルウルウという生き物の本性や生態を忌避したり軽んじてはなれずにいてくれた。それなのにいなくなってしまっては、ルウルウはまた悲しむことになるだろう。

三人ほど前の男以前はすっかり忘れ、街ですれ違ってもきょとんとしているようなルウルウだが、それでも二十年以上もいたロウがいなくなれば、これまで以上に泣いて悲しみ、あの白い頬をしとどに濡らすことは容易に想像できた。だから、こんなことになってしまうなんてと、シスもそれなりに悲しんでいた。

けれど、病になったロウが死んだというのなら、シスだってそれなりにやりようがある。なんといっても、シスはそばに居続けることができるのだ。

彼は二十数年もシスの姿が変わらなかったと言ったが、研究で使っていたノートや書き付けになんとなく記したものを見返したら、どうやらシスは更に何十年以上も生きているらしかった。

歳をとらず、よほどのことがないかぎり生き続けるのだろう。万が一少しでも衰えがあるようなら、また魔法をかけなおせばいい。研究は日々進んでいる。森の外に露見しないだけで、シスは多くの魔法を意のままに操ることができるようになったのだから。

だからこそ、こんな魔法と薬学の応用を行うことが出来る。

採取した血液のほんの一滴を、薬瓶の中に落とす。粘度の高いそれは粒の形を残したまま透明な薬液にぽとんと落ちて包まれ、ぶわりと溶けた。

シスは様々な知識を自分の頭に叩き込んできた。師などおらず、自分の使う魔法や薬液が、人の世で尊ばれるか蔑まれるか、もしくは怖れらるかなど知らない。興味もなかった。

ただ、ルウルウが喜ぶか、悲しむか。

それだけがシスにとってのすべての基準だ。

だからこの魔法を参考にした本に禁忌だとか非人道的だとか書かれていても、シスは特になにも思うことはなかった。

すっかり血が溶け込んだ薬瓶を軽く揺らす。赤い雫はごく少量で、薬の色を変えるほどでもない。まるで水のようなそれをシスはためらうことなく、それこそジンジャーハニーでもあおるように喉に流し込んだ。

一瞬視界が揺れた。

次の瞬間には体が大きく浮いたような、それでいて地面に沈み込むような感覚がした。一歩二歩とおぼつかない足で踏み出すと、足先にロウの体が当たる。

視界が揺れている。立っていられるのが不思議だった。

まるで服が破れそうなほど体が膨張したあと、手のひらに収まるまで収縮したかのようだった。けれど着ている服は破れもしなければ余って体にまとわりつくこともない。ただそういう感覚が体中にあった。

時間にして、十秒もなかったかもしれない。懐中時計の長針は動いていなかった。

めまいはやんだ。まだ少しの違和感はあるが、気にするほどのことではない。一週間もすれば馴染むはずだ。

頭を振って、深くため息をついたシスは、ロウの遺体を持ち上げて、氷壁にぐいと押し付けた。

「……」

侵食するように、背中側からロウの体中に氷が張り始める。やがて痩躯は壁の厚みを隔てた中に完全に埋まった。これで誰かがうっかり入り込んでも手出しは出来ない。

この体はこの先ずっと必要なのだ。世界でもここにしかない素材として。

懐中時計を見ると、そろそろ夜明けだった。出ていくときにルウルウは眠っていたが、陽射しが差し始める頃になると起きることもある。一人にしていては寂しがるだろうと、ナイフや小瓶を肩掛けの小さな鞄にしまって洞窟を出た。

次にここに来るのはいつになるだろう。血の一滴でどれだけ効果が続くかはわからない。理論と経験上は一年ほどで効果が切れるはずだが、さっき採取した分だけでも人差し指の第一関節が埋まるほどの量がある。もしかしたら、次に来るのは百年を超えた先かもしれなかった。

けれど、小瓶の血が絶えた時は、ここに取りにくればいい。ロウはこの先ずっと、氷の魔法が溶け尽きるまで肉体を腐らせることはできないのだ。

上機嫌で森を渡り、湖畔の家を目指す。心が軽かった。

シスはもういなくなった。ルウルウにはこれからいくつかの嘘をついてしまうことにはなるが、あの笑顔を曇らせないためには最善の策を立てられたし、なにひとつ抜け目なく動けた。

あとは、ただひたすらに彼と今までの生活を繰り返すだけだ。

「……ス、ロウ……」

ふと、静かな雪の森に声が響いた。目を凝らすと、木々の隙間からは湖畔の家がもう見えている。家と森の間に、ルウルウがいた。

やはり起きてしまったようだった。陽も射してきたし、部屋は暖かくしてから出てきたので、眠気に勝てたのだろう。けれどそのままでいては雪の上で倒れて眠りかねない。

急いで部屋にいれなければとざくざくと雪を踏んで行くと、こちらに気付いたらしいルウルウが顔をあげた。

眠そうだった目が一瞬驚いたように見開かれて、真っ赤な双眸がキラキラと輝いた。

「ロウ。体、もう痛くないの?」

ルウルウはそう聞いた。これで魔法は完成された。ルウルウはシスが変化した肉体を、ロウだと認識した。

ルウルウはあれやこれやと話しかけてくる。嘘で塗り固めた別れの理由を告げても疑う様子もなく、信じきって涙さえこぼした。

「大丈夫だ、ルウルウ。ずっと一緒だったんだ。姿はなくても、心はずっと傍にいる。ルウルウが思う限り、ずっと」

華奢な体はかわいそうなくらい震えていた。寒さではなく、シスを失った悲しみで。けれど、どうにかそれも飲み込んだのだろう。やがてうつむいていた顔をあげると、目元を自分でぬぐった。

これが最後だ。

そう決めて、ルウルウを抱きしめる。

別れの涙はもう二度と流させない。ずっと一緒にいる。もしいつか、どうしようもない別離が来たその時は、いっそこの手で殺しても構わない。

それで彼がこれ以上独りに泣かずに済むのなら、そこまで自分が見守ろうと。

ほんの少しの力を込めてさらに抱きしめる。それからようやく腕を解いた。

「そろそろ中に入ろう、ルウルウ。冷えてきただろ」

「そういえば少し……ううん、寒いね」

「ジンジャーハニーを淹れるから、それで温まって。それから朝食にしよう」

今日もまた、一日が始まる。

細い背中に手をやって促し、着ぶくれたせいで足元のおぼつかないルウルウに寄り添いながら、一歩一歩と階段をのぼる。

段上まであがると、ルウルウは先に家に入っていった。一足遅く残されたが、頭や肩に乗った雪を払っていると、ふとその手のひらが視界にはいった。

手袋を外すと、少し褐色を帯びた肌と四角い爪が現れる。もとのシスの姿ではない。それはロウの姿だ。けれど、戻るつもりもない。

この姿でルウルウと生きると決めた。

「ロウ? なにしてるの、風邪ひいちゃうよ」

「……ああ、今入る」

早く、と腕を引かれて家の中に引き込まれる。

ぱたんと扉が閉じた湖畔は、またもとの静けさだ。それが百年前から変わらない風景であることはルウルウとシスしか知らない。

日々は過ぎ、雪が解ければ春になる。花が咲き乱れて命が様々に芽吹いていくうちに夏になり、暑さを越えて秋が訪れる。やがてまた冬が森を包む。

今日は、そうやって過ぎていく永遠の一日目だ。

いつかのように穏やかな陽射しがあたたかな、なんでもない日だった。

fin.